近況報告と久しぶりの一時帰国、それからエコロジーについて

しばらくこのブログを放置していたが、新しい環境に入って何かを考えたりするたびに何かを書こうとは思っていた。

しかし、日常がレポートやなんやらで書く機会が多くて、それ以外の自分の時間の中で書くことにエネルギーを使うこともなかなかできなかった。

書くという行為は頭の中にあるぼんやりした考えをまとめ形にすることであり、もっというならば書くこと自体が考えることともいえる。自分の指導教員が修論について「とにかく何でも書きなさい。書くことが考えることで、何かを進めるのにいいから。書いた文章はその後使っても使わなくてもいいし、使えるのであればそれはいいことだから。」と言っていて、実際にフィールドワークに行ったときのことを書くと、なるほど、確かに自分が何となく考えていたことや、分からないこと、もっと知りたいことが明確になっていく。ぼやっとした広がりが一つの点になって、それが複数に分かれたマインドマップのように広がりをもっていく。Twitterも最近はあまり投稿していなくて、日本語で書く機会もあまりなかったのは少し残念だとは思う。

TikTokやインスタグラムのように映像や画像ばかりが独占する世界で、書くという行為はより大事になってくるような気もする。Twitterがイーロン・マスクに買われて書くという行為を最も身近に行っている研究者たちがマストドンに移行したけどあまりユーザー数も増えないし、Twitterのごたごたも続く状態の中で、MetaがThreadを発表したのは少し希望のあるニュースでもあった。

それはさておき、なぜ久しぶりに書こうと思ったかというと、一つ目は近況報告、二つ目は久しぶりに日本に一時帰国して色んな人と会い、色んな考えが湧いてきて形にしたいと思ったから。また、少し押しつけがましいかもしれないが、日本で会って、色んな話をした人たちにも少しシェアしたいと思ったからでもある。そういう意味で書くことへの欲望がでてきた。

近況報告といっても、一体誰がこの放置され続けているブログの著者の生活に興味があるのかというものもあるけど、互いにいいね!を付けあった数年前のこのじんわりしたコミュニティへの貢献ともいえるかもしれないし、別にそうでなくってもいい。ブログを放置し続けてもアマゾンアフィリエイトが月数十円ずつ支払い続けているように、誰かは読んでいるし、自分がいなくてもこの世界は自動装置のように回り続けているのも実感しているわけだが。まあ何より近況報告をなくして一時帰国で考えたこともを語るわけにもいかないので。

ということで、以前の記事がコロナが始まった2020年とかのはずだから、約3年間に何があったかというと、まずCEUのブダペストからウィーンへの移転に伴ってウィーンに移住し、コロナ禍が治まりはじめたくらいで卒業した。修士を卒業して仕事なども探していたりしていたが、コロナの影響やビザの関係でそれも困難となったときに、自分がどこに住んで、何をやりたいかを考えることになった。

後述するが、どこに自分の身を置くかというのは自分にとっては一番大事なことで、それが物理的と精神的な生活を大部分決める。では、どこが自分にとって一番いいのかを考えたときにやはり大陸ヨーロッパのどこかということになった。それを決めるまでにハンガリーには計2年ほど、コロナ禍のウィーンに半年くらいしか住んでいなかったが、ブダペストではなく、ウィーンが良いと思った。度重なる引っ越しと新しい言語習得に疲れていたというのもあるが、ウィーンが世界で最も住みよい街に選ばれるのも分かるように、非常に住みやすいというのもある。(ちなみに外国人にとってはウィーンは住みにくい街らしいが、その話は別。)自分から選んでウィーンに来たわけではないが、いざ住んでみると緑が多く、アルプスも近く、ドナウ川は泳げるし、約190万人の都市だから何かに困ることもないし、楽しいことも多いことに気が付く。ウィーンに住んでいる自分の周囲の人もChillな人が多くて、自分の身を置く場所としては良いと思った。

さて、住む場所をウィーンと決めた段階で選択肢は限られてくる。外国人として住むためには何かしらの理由が必要で、勉強だったり、研究だったり、仕事だったりと色々あるが、自分はビザの更新が迫っていたこともあり、学生でいることがとりあえず良さそうだと思った。ここではその人の関心と条件(仕事、家族、精神的なバランスなど)によって学士に8年、修士に4年かけたり、2つ目の学士や修士をやっている人も多く、自分も2つ目の修士をウィーン大学の科学技術社会論(STS)のプログラムでやることにした。自分が人類学で興味があったのはSTS方面のことも多く、実はCEUにアプライするときにウィーン大STSにもアプライしようとしていたが、途中であきらめていた。ウィーン大は非EU市民でも学費が学期あたり750€と安く(ちなみにEU市民は無料)、興味関心と実務的なことがあった結果だった。

保険でドイツ政府の奨学金(DAAD)でフライブルク大学なども一応途中まで申し込んだり、ウィーン大の他のプログラムにもアプライしたが、基本STS一本で、もしだめだったら他の選択肢を考えようくらいに思っていたら、無事合格した。

それからビザの手続きに苦労して、そのためにブダペストに戻って夏を過ごしたりしていたが、無事2021年10月から2つ目の修士を始めた。

その後、修士をやりながら生活費の足しと職歴をつけたいためにインターンなどを探して応募していたらウィーンにある研究機関での夏期インターンに受かり、その後そのまま学生ビザで許可されている週20時間で雇用してもらえることになった。こちらでは業種にもよるが、パートタイムでも派遣ではなく正規雇用のシステムがあって、各々が条件に合わせて働いている。ということで、現在は修論を進めつつ働くという形で過ごしている。

これが大体の近況報告になるが、6月に学会発表もかねて日本に一時帰国した。

それまでも一年から一年半に一回は一時帰国していて、書類の手続きや家族友人と会ったりしていたが今回は自分の立場もある意味安定して、このままヨーロッパに住むであろうなという気概だったので、久しぶりの一時帰国は違う印象だった。

久しぶりに大学時代の友人に連絡を取ったり、ヨーロッパで出来た新しい友達とその人の知り合いに会ったりした。

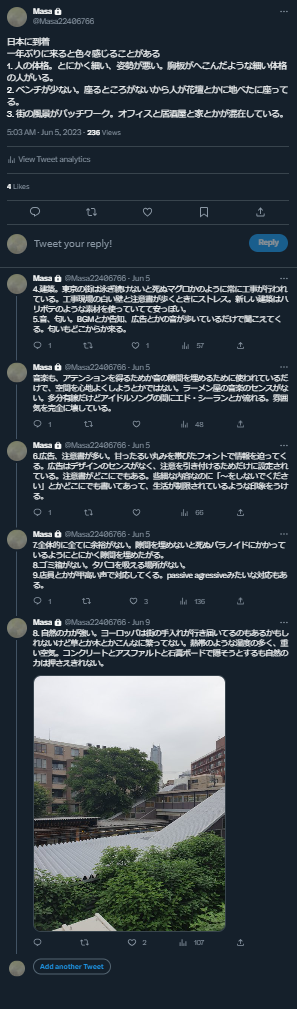

学会のために東京に一週間泊まっていたが、色々新鮮で、Twitterのスレッドに印象を書いたりした。

東京という、世界で最も過密な都市のひとつは自分の身を置く場所を考えるうえで興味深い経験を残した。早めに梅雨入りして空気の重く、視覚的聴覚的な情報が多い東京では自分の感性や考え方も変わってきて、面白い。

ちょうど千葉で泊めてもらっていた友人の家から篠原雅武の『複数性のエコロジー──人間ならざるものの環境哲学』を借りて読んだり、友人と話をしたりしていると、ティモシー・モートンの意味でいうエコロジーについての考えがまとまってきた。

ここでいうエコロジーとは、人間(文化)と切り離された自然のことではなく、人間と非人間が相関しているどろどろとしたものである。

この本の出だしもいい。

二〇一六年の夏のある日、大阪市営地下鉄御堂筋線沿線の淀屋橋の近くで用事をすませてあたりをうろついていたら、チラシが一枚、私にむかって衝突してきた。「暴力を生き抜いたサバイバーが安心して過ごせる場所を目指しています」と書かれたそのチラシは、DVや虐待といった暴力の後遺症―そこには肉体的な虐待だけではなく、家庭内不和という緊張状態を生きていたことゆえのストレスも含まれるだろう―に苦しんでいて、生きづらさを感じている人のための居場所を提供する福祉施設M(仮称)が存在することを告げていた。…

不安は、薬では消えない。心療内科で処方される薬は、脳に作用し、脳の状態を改善するかもしれないが、不安を抱えた人がこれまでに生きてきた人生のなかで受けてきた心身における損傷の蓄積を癒すことはない。心身の損傷は、脳の損傷だけでなく、その心身をとりまき支える居場所感にかかわる、より広がりのある出来事である。…

篠原雅武(2016)『複数性のエコロジー──人間ならざるものの環境哲学』(pp.5-7)

この出だしを読み始めて、知的障がいのある人をサポートする仕事をする友人、職場がストレスで退職し新しいことを始めようとしている友人を思い出し、そして自分自身が日本で言葉にできない葛藤を抱えている/いたことの理由がゆっくりと形になってきた。

「居場所感」は自然環境や街の広告や、社会規範、他者の目、そして自身の経験を含めたものであって、例えば葛藤や不快感を一つのものに起因することはできない。先のTwitterの投稿が無限につながっていくように、それは人間ー非人間のつながりの中で自分が経験とともに感じることである。

自分にとって日本よりもウィーンを自分の居場所としていることの理由もここにある。

幼いときから社会が性に合わなくて、何かしらの葛藤を抱えていたように思う。その葛藤は久しぶりの一時帰国でも思い出された。

ちょうど友人の友人で知り合った人が、転職中でオーストラリアでワーキングホリデーをやるという彼の友人を訪ねようかという話があった。僕は彼に行けばいいといった。

居場所を変えてみることはエコロジーのすべてを変えることであって、そこからまた別の居場所感をもつことだ。

彼の友人は「結局日本がよくて帰ってくるかもよ」といったし、このような言葉は自分も良く聞く。だが結果的にそうなっても、それはそれでいいと思う。違う居場所感を経験すること自体が自分が何に心地いいと感じるか感じないかを判断する材料にもなる。

居場所を変えない限り、複雑に絡まりあったエコロジーはなかなかほどけないし、知覚することもできない。だから、少しでも居場所感に違和感を持つ人は環境を変えてみるといい。

また彼は「流行りとかないところに行きたいな」ともいった。

僕が日本に一時帰国して感じたのは日本の消費社会、物質主義だった。人が住む場所は物があふれ、東京の建築が作っては壊されるように、人は流行りに応じて物を買っては捨てる。環境にはもちろん悪いが、このチープな物質に囲まれたエコロジーもある人にとってストレスになる。

(以前ブログでも少し紹介して、ちょうど再読していた)佐伯 一麦の『ノルゲ Norge』にこんな一説が出てくる。主人公は妻とノルウェーのオスロで暮らし始めたとき、お金もなく夫婦に家財道具をクラスメートが貸してくれた。主人公は「大切に使われてきた物に囲まて生活をすると気分が落ち着く」という。ウィーンでも、アプリやフリーマーケットはいつも賑わいをみせ、古くても良いものを大切に使おうとする。均一化され安っぽいIKEAの家具ではなく、中古の物に囲まれると安らぐ。

それが象徴するようにウィーンの街も長く使われてきた建物や乗り物を修復しながら使うことも多く、不便な部分もあるが、それが気分にゆとりを与える。すべてが新しいと良いとされ、張りボテでも新しく見せようとする東京の中心街とはちがう。

もちろんどちらがいいというわけでもなく、僕の友人はごちゃごちゃした場所じゃないと落ち着かないと言ってたりもする。ようするに、自分の居場所をティモシー・モートンの意味でのエコロジーの観点から考えるといいかもしれない、という話。

そういう意味で自分は今の生活が向いているということを再確認した一時帰国でもあった。

ほかにも色々書けそうなことがあるけど、とりあえずこのへんで。

またいつか気が向いたら更新します。

COVID-19の影響が出てからの生活

はじめに

3月中旬に突然大学が閉鎖になってから一か月半。ロックダウンにも慣れてきて、手のかかる料理をわざわざ作ったりしながら日々を過ごしている。

新型コロナウイルスによって日常が突然変わった(変わり続けている)こと、ウイルスに対する認識、学問と研究に関する態度が変わっていること、ロックダウンにおける日常の些細なこと。日常の事柄や考え方が日を追うごとに少しずつ変わっていくこと、それは、この一か月と少しの間でも大きく更新されている。そして過ぎ去った後では、もはやそのときに何が起きていて、自分が何を考えていたのか、ということを振り返るのは難しい。

精神的にもだいぶ落ち着きが出てきたので、忘れないうちに記録として残しておきたい。まがいなりにも自分は人類学をやっていて、特定の時代と地域における状況化された客観と主観に関して重きを置いている、真剣に捉えるということをやっているので、特に自分の置かれた状況と視点から断片的に書いてみたいと思う。それはオート・エスノグラフィーでもある。のちに自分や他人の役に立つかどうかなんか分からない。しかし、とにかく書くことが必要なのだ。さもなくば、自分もまるで何事も無かったように振り返ってしまうかもしれないし、生活は続くかもしれない。

また、僕らは自分たちがいかに忘れっぽいかを知っている。歴史の天使は過去を振り返りながら事柄を修正し、認識を変更する。悪意があるとなしに歴史として振り返ってしまってはもうそのときには出来上がった歴史しかない。自分の中でも、政府の発表の中でも、世の中に溢れる情報の中でも、歴史はパッケージ化されてしまう。そうなってしまったら「日常が非日常に」とか「人びとは狂気だった」とか、そんな陳腐な言い回しでしか過去を振り返れなくなってしまう。ナチス時代のドイツにおける「ナチスは凶悪だった」「人びとは騙されて盲目的に支持した」というような短絡的な考え方になってしまう。ミルトン・マイヤーの『彼らは自由だと思っていた』がショッキングに示したことはまさしく、そのときのナチス党員が自らを自由だと思っていたことである。彼らは人間であったし、そのときに感情をもっていた。そんなことが数十年もすれば忘れられてしまい「悪者」や「犠牲者」といったようにしか過去を見れなくなるのだ。

この約一か月半の中でも自分の置かれた状況や考え方は刻々と変わってきたのが分かる。もし、もう少しして大学が再開されたら「大変だったね」で終わってしまう。過ぎてしまってからでは何もかも遅いのだ。瑞々しさをノートとして真空パックする。

自分の立場

まず、自分の置かれた状況について。

自分はCEUのSociology and Social Anthropolgyの2年修士のプログラムで、ハンガリーの首都ブダペストに住んでいる。国際的な大学なので32人いるクラスメートは20か国くらいから来ている。現在(2020年4月29日)は冬学期(1月から3月末まで)が終わって春学期がオンラインのみで始まっている。

パートナーはハンガリー人でブダペストのある病院の内科で働き始めて1年目。パートナーのおかげでハンガリー国内の情報もよく耳にすることになった。

以下、自分の置かれた状況の変化と自分の認識の変化をもとに大まかに分けることのできる段階として初期、中期、後期と恣意的に分けた。ハンガリーでは2020年5月から段階的にロックダウンの緩和がされている予定なので、自分の生活における変化のピークは過ぎたのかもしれない。だが、まだ分からない。

初期:2020年2月まで ~情報の混乱と信頼性の確保、レイシズム~

中国で感染が発覚したのは2019年の年末、それから1月2月にかけてアジアを中心に感染は広がっていった(厚生労働省)。日本に関する情報は主にTwitterで日頃からチェックしていたので、自分はヨーロッパにいてハンガリーや周辺国では感染者がまだ出ていなかったのだが、日本に大きく影響が出そうなので注視していた。

まず日本におけるコロナウイルスの話題はほとんどがクルーズ船ダイアモンド・プリンセス号についてだった(嫌なほど目にしたこの名前ですら、もう忘れかけていた)。日本政府がこのクルーズ船の感染者数を日本の感染者数にカウントしないためであろう、港に停泊したまま乗客乗員を下船させないようにして世界中の注目が集まった。連日の国内外のニュースで船内の情報と、感染者・死者数が出た。岩田健太郎医師のYouTubeでの告発(その後数日で動画は削除された)が称賛と非難の両方を浴びた。自分は岩田氏の名前を耳にしたこともなく、どのような人物なのか、発言が信頼に値するのかは分からなかった。しかし、同時に公開された船内の様子の管理の行き届いていない状態を目にしたことと、所属機関が信頼できること、そして逆に日本政府への信用性のなさから、おそらく氏の警告は信頼できるだろうと思った。

特に、新型ウイルスで感染経路や対処、防止の仕方がよく分かっていない時期だったため、誰が発表する何を信じればよいのか分からなかった。科学がブラックボックス化する前の不安定さと、固定化されていくプロセスが垣間見れた。自分も同じようにして何を信頼するべきかを段々と身につけていった。また、Twitterでフォローしている感染症の人類学が専門の医療人類学者・浜田明範氏のツイートは人類学的に状況を見ていて興味深かった。

このときは、まだマスクが効果的か否かに関して不明な点も多かった。飛沫感染がメインの感染経路だとされていたため、空気感染やエアロゾル感染への予防としてのマスク着用とは違って、非感染者がマスクをつけることによって直接的に防ぐことはできないとされていた(現在確認してみてもコロナウイルスがエアロゾル感染をするというエビデンスは見つけられなかった)。ただし、マスクをつけることによって汚染された手で目鼻口を触れることを間接的に防ぐことはできるとされた。

日常の中に武漢(それまでは一度目にしたくらいの地名だった)、コロナウイルス、COVID-19(WHOが名前を定めたのは2月11日だった)、飛沫感染、エアロゾル感染、都市閉鎖、ロックダウンなどの語彙が現れてきた。福島の事故の後、日常の中にセシウム、シーベルト、ベクレルなどの語彙が急に入り込んできた感覚と似ていた。

中国・上海(当時、武漢から上海にまで広がっていた)出身の中国人のクラスメートは1月の段階から毎日のようにFacebookで最新情報を投稿するようになっていた。彼は、大学寮の近くにあるショッピングモールでご飯を食べていたら、見知らぬ若者たちからハンガリー語で罵声を受けた(「korona」とだけ聞き取れたらしい)と投稿していた。また、今年度から就任した同じく上海出身の先生も、道端でいきなり声をかけられて「武漢出身か?」と急に声をかけられたと投稿していた。

ある授業の教員が学生を連れてブダペストの中華街にフィールドワークするという計画は延期になった(その後、さらに延期して、いつ実施できるかは未定)。「この決定はレイシズムに基づいているわけではないが、トラブルに巻き込まれないようにするためだ」と彼は話した。

フランスでも日本料理店へのスプレーでの落書き、イギリスでのバス乗車中における嘲笑があったという話を聞き、特に日頃からレイシズムと隣り合わせのハンガリーでは日本人(東アジア人)である自分に関するレイシズムが深刻な形で現れないかと心配していた。

一方で、日本でニュースになったのはレストランなどでの中国人の入店拒否などだった。いかにレイシズムがいい加減に人間のカテゴリーを作っているかが良く分かった。

中期:2020年3月上旬 ~ヨーロッパでの急激な感染拡大~

三月上旬になるとヨーロッパ、特にイタリア北部から全土、スペインへと感染が拡大した。イランも突如ホットスポットとなった。

この辺りの時期は世界中に感染が広がりつつあってBBCなどのメディアもアップデートをしていた。ハンガリーでは一人、二人感染者が出始めて、大学内でも危機感が少し出てきたが、深刻な様子はなかった。あくまでも話題としてコロナウイルスの話は出ていた。しかし、隣国オーストリアでは感染が広まっており、CEUウィーンキャンパスは閉鎖され、その次週からオンライン授業に移った。

ハンガリーでは元からあったイラン人への差別が表面化したような形で、本国から戻ったイラン人学生が病院での隔離を守らなかったというニュースがハンガリーの中で広まった。看護師に暴言を吐いたとか、病室から椅子を投げた、隔離期間を終えずに街に出てウイルスを「ばらまいた」などといった内容である。ハンガリー政府は以前からメディアへの圧力を強めていたため、閲覧数稼ぎのためのフェイクニュースメディアを含めてイラン人学生への非難は集中した形だった。一方で、独立系のメディアで英語での発信をしているHungary Todayによると、イラン人学生の言動は英語のリテラシー低いハンガリーの病院でのコミュニケーションがうまくいかなかったためではないかとしている。

オルバン首相は以前から反移民・難民キャンペーンを行っており、このニュースがあってから、さらにその動きを加速させた。オルバンは「ハンガリーは二つの『戦争』と戦っている。前線の一つは移民、もう一つはコロナウイルス。これら二つはムーブメントして広がるという意味で、論理的に繋がっている。」と発言した(情報源:France24(AFP))。

その後、この学生とは別にさらにイラン人学生13人を3年間の再入国禁止を伴う国外追放処分にした(Hungary Today)。

これに応答したような形でレイシズムはさらに加速した。CEUの学生寮に住む学生に対して、見知らぬハンガリー人のグループが「寮を燃やす」「お前の国で死ね(Go die in your country)」という差別を行ったという。

コロナウイルスの脅威がヨーロッパにも近づいてきた実感が出てきた。授業内ちょうど関連するような文献(Nature/Cultureに関するものなど)を読んでいたため、コロナウイルスを題材にした映像(以下)をみたりしながら、人間と環境の関係に関して社会学・人類学的に考えた。別の授業でも、ヨーロッパの震源地であるイタリア、ミラン出身のクラスメートは親戚が入院していると打ち明け、取り乱した様子だった。一方でその人も「イタリアでは全員に検査しているから感染者数は増える。でもハンガリーでは検査していないから分からない。」と話してた。

また別の授業では剽軽な教員が授業初めに急に「コロナウイルスっていうのはパスタみたいなものだな。中国で発明されて、イタリアから広まった。」という今考えると不謹慎な発言をしていた。しかし、クラスメートも笑っていたように、その当時はまだ「少し遠くのこと」のようにして捉えられていた。同じように、オンライン授業の可能性について示唆しながら、「このクラスルームで皆でパソコンを持ち込んでスカイプとか繋いだらいいんじゃない?」とふざけていた。

一方で、自分のパートナー(医師)の勤める病院では感染と疑われる患者が出て、検査した。同時に彼女も検査の対象となったが、結果が出るまではSNSに書き込んだり、友達に言わないようにしてほしいということだった。その後、結果は陰性だったが、万が一、自宅検疫になった場合のために多少の買いだめはしておいた。

後期:3月中旬から下旬 ~突然の緊急事態宣言、キャンパスの閉鎖~

状況が変わったのは2020年3月11日(水)だった。

水曜日の午後のクラスで、インターネット上のマテリアルを紹介していたときに、ハンガリー人の学生が、ハンガリー政府の緊急事態宣言とそれに伴う大学キャンパスの閉鎖を突如として発表したことを見つけた。その時、教室にいた学生の間で不安が広がった。学長も全学にメールを出し、ブダペストキャンパスでも、その次週からオンライン授業に移行すると発表した。

翌日朝8時過ぎ、授業のためにバスでキャンパスに向かう時に、WhatsAppのグループチャットに未読が溜まっていたので見たら、その日からキャンパスは閉鎖され、授業は中止になったという。同時に、段階的に都市閉鎖(ロックダウン)が始まる。(ハンガリーでは現在でもイタリアやフランス、スペインのような厳しい外出禁止令を布いていないが、実質レストランなどもしまっているため、行く場所はない。)

このときから毎日、学長や学部、学生連合から何通ものメールが来るようになる。メールの内容は毎日のように情報が変更、更新され、メディアからの溢れる情報を横目に入れながら、学生たちは判断を迷っていた。教員はそれまでやったことがないオンライン授業をどのように行えばよいのか分からないとも学生に打ち明けていた。

最初の一、二週間ほどは、大学運営側も学部も学生はブダペストに残るようにと声明を出していた。しかし、早々に自国への帰国を決める学生もいた。

この混乱した状況の中で、学生の集合的な活動も活性化した。自分の所属する学部に対して、学生連合の学部代表を中心として、学部への意見を出した。その他にも学部を横断した学生の活動、例えば、寮で相部屋に住んでいる学生を各人、一人部屋に割り当てる組み替えするための意見書、自宅検疫や食料の確保の学生のための支援ボランティアの創設などがあった。Alumniによる支援も出てきた。

オンラインでの授業は思っていたよりもスムーズに開始された。大学が契約しているOffice365のプラットフォームTeamを使ったもの、オンラインビデオ通話アプリZoomを使ったものの二つに分かれた。

それぞれの自宅からの電波が安定しないことによるトラブルがあったが、教員の子どもが顔を出して和んだり、アプリの使い方に慣れてきた教員や学生が、使いやすくするための情報(ヘッドフォンを使う、発言するとき以外はマイクをオフ、電波が悪い場合はビデオをオフ、手を振って発言の合図、チャット機能に意見をシェアする、など)を共有することで使いやすさを獲得していった。

教員は特に学生の精神的な影響を気にしていて、最初の10~15分くらいは近況報告や学生が何処にいて、問題はないのかを確認するために費やした。ある全員参加の授業の最終日には「社会学Jeopardy」と称してチームに分かれ、ゲームを行ったりした。

ある教員はMoodleで告知をするときに音楽のリンクを貼っていたりした。(これは実は自分を含めて隠れて人気があった。)例えば以下の音楽。

急な事柄にも関わらず、CEUはかなりスムーズに対処ができたほうだと思う。その理由として①もともと少人数のクラスであったこと②主に社会科学の大学院しか持っていないのでテキストとディスカッションができればよかったこと③もとからMoodleやOffice365などを大いに活用していたこと④学生や教員の主体性が高くと集合的なアクションがすぐに取られたこと、などがあげられると思う。自分の以前所属していた国立大学ではこれとは違った状況なので、かなり困難なんじゃないかと思う。

しかし、やはり学生側への負担は大きい。結果的に半数以上が自国に帰ったり、パートナーのいる国に一時的に避難したりしている。特に一年間の修士プログラムでは元から春学期(4月~)にフィールドワークをして6月には修論を書き上げるスケジュールのため、テーマを変更せざるをえなかったり、ストレスから研究が進まない学生もいる。自分を含めた2年間のプログラムの学生も、テーマの変更を考えていたり、やる気が出なかったりする学生が多い。

それらも加味したうえで、冬学期の成績はA+やBなどといったChracterの単位ではなく、Pass/Failの二択を選択できるようになった。後者を選択した学生には最終課題が免除される。これは世界的に広がっている(e.g. WP)。この決定に関する教員の対応はまちまちで、クラスの全員にPass/Failを導入したうえで、最終レポートを書きたい学生は書いてもいいが「Mock」な評価をする(成績表には関係のない評価をA、Bなどで示す)教員もいれば、レポートを書けばCharactureをつけるという教員もいた。博士課程進学を目指す学生はCharactureの単位が欲しい人が多いが、実際のところは、この学期の評価自体が審査の際に考慮に入れられるかは不明だ。

また、大学とは別のことではパートナーの病院での患者が陽性と結果が出たために3月中旬から10日間、自宅強制検疫となった。違反した場合には500,000HUF(≒17万円)の罰金を伴う厳しいものだった。しかし、ハンガリーでの担当する部署もガイドラインが定まっていないのか、当初は病院での隔離といっていたものの、自宅での検疫と意見を変えた後、一時は職場に復帰してもよいと対応がコロコロと変わった。結局は自分の今住んでいるアパートで検疫になったが、担当者が自宅に来た時に手袋の上から握手するなど、対応がいい加減な部分が多かった。

同様にして、政府の対応も他の西ヨーロッパのようにロジカルなものではない部分が多い。オルバンはこれを機会に緊急事態宣言を乱用して、独裁を強めている(cf. EuroNews)。無期限の緊急事態宣言による議会と選挙の停止、報道の統制を行うとともに、与党のコロナウイルスとは関係のない法案(例えば中国との協力した鉄道再建計画)を可決したりしている。自分はこれに関して非常に危機感を抱いており、コロナウイルスはいずれ終わるが、この独裁状態が終わらない可能性もある。もしそうなった場合、別の国に移住することも頭の片隅に置いている。

現在

現在は春学期に入り、研究計画書のためのワークショップを週一回やりながら、修論の先行研究の章を書く作業を進めようとしている。

ロックダウンになった当初は意識的にトレーニングをしたり、文献を読んだりしていたが、4月に入ってから何もしていなくても疲れていたり、何もやる気が出なかったりしていた。現在でも「これをチャンスとして取り組もう」というような意識はない。

学問との繋がりを切り離さないようにはするものの、それ以上に生産的である必要もないような気がしている。ときどき近所を散歩したり、観たかった映画を観たり、手のかかる料理を作ることをルーティーンとしていて、家に籠っていても気分が変わるようにはしている。

ハンガリーでは英語での情報が少ないので、ハンガリー人であるパートナー、他の在ハンガリーの日本人、友人などと情報を共有していることが大きな助けになっている。

最後に

あるとき、TwitterのTLを見ていたら作家の平野啓一郎氏がこんなことを呟いていた。

三島は、第二次大戦によって日常が非日常と化し、学業が中断され、多くの死者を出した後、敗戦を迎えた時の心境を「夏休みが終わった」という表現で何度か語っている。新コロ禍で、何となく理解が深まった彼の認識の一つ。

— 平野啓一郎 (@hiranok) April 29, 2020

日常が非日常となったときにどのような心境をもっているのか。

それは非日常が終わってしまってからではとても想像できない。僕たちが教科書や本、テレビで見聞きした戦争は悲惨なもので、人びとは物資の不足と強権的な軍部に苦しんでいた。確かにそれは事実の一つであり、学び、記憶するべきことだろう。でも、実際そのときに生きていた人の中には終わってみたら「長い夏休み」だったような気がした人もいただろう。

今、自分はまさに「長い夏休み」という気分でいる。幸いなことに自分の周囲で感染した人や重症化した人はいない。また、幸い自分の学業や経済的な支援をしてもらっている親に経済的なダメージはない。興味のあることを時間をかけてやったり、あるいはただひたすらぼーとしながら日々を過ごしている。オンライン飲み会もやったりしている。気分は夏休みだ。

とにかくこの間を健康に過ごせればいい。そんなことを晴れたブダペストの春の空を見ながら思っている。

https://twitter.com/hiranok/status/1255314377558953989?s=20

https://twitter.com/hiranok/status/1255314377558953989?s=20

https://twitter.com/hiranok/status/1255314377558953989?s=20https://twitter.com/hiranok/status/1255314377558953989?s=20https://twitter.com/hiranok/status/1255314377558953989

内山田康『原子力の人類学』

人類学者の内山田康はフクシマの原発事故の後、三陸海岸と福島の浜通りを中心に調査を続けた。フィールドに足を運び、その地で起きていることを人びとに聞き取り、ともに経験する。その中で、原子力という異質で巨大な装置と対峙するためにフランスのラ・アーグとイギリスのセラフィールドへ足を運ぶ。

本書は福島いわき市の『日々の新聞』で連載されたものを再編集したものである。そのため、それぞれの章で視点や場所が異なる断章だが、それぞれは部分的に応答し、喚起している。フクシマの魚とラ・アーグの木苺、住民の沈黙と政府の非公表…。この断章の集まりが原子力という巨大な装置の複雑さを表しているようでもある。グローバルに繋がり緊張する原子力のパワー、周縁における汚染、市民による検査、慣れ親しんだ環境で目に見えない核物質と生きること。それら全ては原子力という異質な装置を語るうえで欠かせないのである。

放射能は目に見えない。

古くから津波と隣り合わせで暮らしてきた人びとが、感覚としてどこに逃げればいいのか分かるのとは異なるように、放射能を目で見ることは不可能である(はじめに)。そして、放射能による環境や人体への長期的な影響も不確かな部分が多い。

そうした中で、どのように生きるのか。今までと変わらずに、原子力施設が放射性物質を放出し続ける海で泳ぐのか、その海で獲れた魚を食べるのか。検査は何が信用できるのか。政府はいつだって信用できない。トリチウムは「弱い」放射性核種だから「大丈夫」なのか。ラ・アーグの白血病患者の増加はどのように説明するのか。生み出され続ける矛盾と混乱、葛藤。

人間が他の生物・微生物と共に生きている共生体ホロビオントとして考えるとき―人間はその体内において他の生物を含んでおり、それらの作用なしでは生命活動を維持することもできない、例えば大腸菌なしでは消化もできない―、放射線が「独立した単体」として想定された人体に与える影響のみを試算し閾値を設定することで導かれる結論―それはいつでも「問題がない」と結論づけられる―は役に立たない(pp.136-7)。世界の認識の前提を変革しなければならない。

人間の活動に関してもそうだ。そこで暮らしてきた人びとは、環境の中で、環境とともに生活をしてきた。海で遊び、海からの生き物を食べ、畑には肥料として海藻をまき、時には荒れ狂う海とともに生きてきた。確かに人的な被害があったのは事実である。人間が環境と共に生きてきたことを理想化するわけではない。ただし、そこにあった世界とのつながりを人工的に分断したのは巨大な公共事業だ。潮受け堤防であり、原子力施設だ。これらは「単純かつ排他的で人間中心的な世界認識」に基づいている(p.111)。異質な世界認識は世界とのつながりを分断することをためらわない。世界とのかかわりにおける存在論的なずれ。海で泳ぐことと、汚染された海の横に小ぎれいに作られたプールで泳ぐことは「人間が泳ぐ」という点に関しては同じかもしれない。しかし、それらは全く別物だ。波に揺られながら海の生物を獲り家に持ち帰って食べることと、温度管理され隔離された水の中で泳ぐことは環境とのかかわり方が全く異なっている。

原子力という巨大な装置と対峙する上では思想から掘り起こさなければならない。そのとき、哲学や人類学は認識上の戯言ではなく(例えば「風評被害」として括られるような表面的な問題ではなく)、根本から問い直す武器である。作者の詩的であり私的な文章にはそのエッセンスが詰まっている。

アナ・ツィン『マツタケ』

カリフォルニア大学サンタクルーズ校*1の人類学者アナ・ツィン(Anna Tsing)(翻訳だとアナ・チン)によるマツタケを追いかけたマルチスピーシーズ民族誌。

原著は2015年、翻訳は2019年。(この記事は原著と翻訳をどちらも参考にしながら書いているので、訳語等の不一致があるかもしれない。)

原題は「The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins」直訳すれば、「世界の終わりのキノコ:資本主義の荒廃における生命の可能性について」といったところか。

マツタケが生息し採集される場所を探し、アメリカからカナダ、日本、中国、フィンランドなどへ足を運び、そこでマツタケがどのようにして歴史と環境と経済の変化の中で生息し、収穫されるのか、そこにいる人達はどのようにしてマツタケに関わっているのかを丁寧な民族誌的調査を踏まえて、ウィットに富んだ文章に練りあげている。

数十ページほど章ごとに場所を変え、視点を変えながらも全体としてそれぞれのテーマは喚起、共鳴している。この本自体がそのキー・コンセプトである絡まり合い(Entanglement)やアッセンブリッジ(Assemblage)を示しているようだ。

絡まり合いは人間と非人間を巻き込んでつながりを生みだしている。そのつながりは資本主義とグローバル化に大いに影響するものであるが、それらのマクロに決定されるわけではない。ミクロで動的なエコロジーとローカルな人びとのエスニシティ、ジェンダー、コスモロジーが組み合わされている。いや、そのローカルな中にもグローバルなことは文脈は現れる。そのとき、グローバルvsローカルやマクロvsミクロのような対立を想定することは不毛であることが分かる。どれも巻き込まれ、部分的に絡まり合っている。そのとき一つ一つを切り離すことはできず、集合的な様態をなす。それがアッセンブリッジ。

例えば、オレゴンの森は利益のために手が加えられたことによってマツタケが生えるようになった。東南アジアからやってきてキャンプを張っているミエン人は、マツタケを法をかいくぐりながら採集(ハント)する。しかし、なぜマツタケを採るのかといえば、日本向けに輸出するためだ。日本でマツタケは高値が付く。

人間は、資本主義は、確かに自然を破壊した。だから現代は人新世とか資本世とか呼ばれる。しかし、マツタケを見てみれば人間の介入によって、生息が増えることがある。そのとき、人間は破壊者か創造者か。どちらも違う。人間もエコロジーにおけるアクターの一つである。それは人間の罪を軽くすることには決してならない。しかし、マツタケのように「荒廃」を好み繁殖するものもある。その生の可能性を考えることは人間vs自然という枠組みをはるかに超える。チェルノブイリや福島の高濃度に放射能汚染された地域から人間は去り、野生動物や元家畜の動物が繁殖しているように、「汚染」を「協働」として考えることは可能か。

マツタケとマツは一方的な搾取や支配の関係ではない。寄生者は寄生主を殺さないように、寄生はお互いの利益にかなった形で共生する。菌は中心を持たないで菌糸を広げて周囲のものを巻き込んでいく。それを採集する人間もその絡まり合いの一部である。人間はまた、マツタケを根絶させないように菌を振りまきながら歩く。そのようにして絡まり合いは次々へと転移し、拡張と縮小を繰り返す。

このとき菌はメタファーでもあり、実在でもある。

絡まり合いやアッセンブリッジというコンセプトは(直接的には言及されてないものの)ドゥルーズ&ガタリが『千のプラトー』で示したリゾームの概念に近いと思う。中心がなく、生姜のように形を流体的につなげる。リゾームの一部からは芽や葉が出てくるかもしれない。ハラウェイのサイボーグ的な主体と客体の不可分な状態、ストラザーンの部分的なつながり、バトラーのアセンブリ-(Assembly)とも共通しているように思った。

環境破壊が続けられ不確定要素が増えていく中、マツタケのような生き方とそれにまつわる絡まり合いは、確かに、「時代を生きる術」を示唆しているかもしれない。

The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins

- 作者:Tsing, Anna Lowenhaupt

- 発売日: 2017/09/19

- メディア: ペーパーバック

CEU秋学期を終えてクリスマス休暇

10月末に書いたあと、中間レポートと期末レポートがほぼ間髪入れずに課せられて、初めて学術的なレポートを書くというのはなかなかきつかった。

アカデミック・ライティングの教育は授業が9月のブダペスト・キャンパスで一か月間毎週あった後、あとはライティングのグループでの相互補助と「何かあったらいつでも書いたものを送ってきてね、面談するから」というシステムになっている。

ただ、自分やライティング・グループのメンバーたちも数日前にようやく書き始めて、締め切りの数時間前(あるいは数分前、あるいは数時間後)に提出するというありさまなので、お互いの原稿を読みあって、添削することはできなかった。

クラスメートの約半数が英語での教育が初めてなこともあって、困っている人も多いみたいだ。毎日のように交わされるグループチャットでの会話は、レポートに対する自分の能力の無さへの不満、ストレス、差し迫った時に発せられる助けを求めるような笑いのためのミームにあふれている。

レポートを除いて他の日常的なライティング課題はMoodleにアップされるので、たまに他の人のものを覗いてみると自分よりよっぽどできているので、自分への自信がなくなる。

そもそもライティングの教育をほとんど受けてないことからの絶望と、自分でもなかなか気が重くて取り組まなかったことへの後悔を締め切りの7時間前くらいに考えたりした。

授業が終わった次の週にライティングの先生がウィーンキャンパスに来るというので、ライティングセンターの予約フォームを使って面談の予定を入れる。

面談では、研究計画書の最終版のためのアイデアノートくらいのものを事前に送ってみてもらった。正直、他の人に見てもらうことすら恥ずかしいような代物だったが、面談では「君のテーマはとても面白い。君はほとんどライティングのための教育を受けてきてないんだから、今はとにかく書いて書いて、できたら見せて、っていうのを繰り返すしかない。希望はいつでもあるから。」とアドバイスを優しくしてもらって、とても良かった。同時に、去年に似たようなテーマで書いた学生がいるからリポジトリで見てみるといいよ、と言っていたので早速DLした。

同じプログラムの学生がどのくらいのものを最終的に書き上げるのかを見るのは自分のレベルを見ることと同時に果てしないように見えるこの2年間への畏怖を限定的にすることが出来る。

ざっと読んでみたけど、どうにか自分でもできそうな気がしたので安心した。

問題は自分のそもそも英語力の足りなさもあるけど、論理展開や定型的な形式が身についてないこともある。

そして、それの根本には(精読として)読む量が足りてないのだと思う。この休暇はとにかく時間を見つけて興味のある論文や本、学期中に読み切れなかったものを読んでみようと思う。

クリスマスはパートナーの実家で過ごすのと、兄夫婦と義母がウィーンに来るので、一緒にブラティスラバとブダペストを回る。

ここは寒くなってきたけど以前交換留学をしていたときよりも寒くなくて、関東での冬くらい。年明けから寒くなるんだろうな。

色々だめな部分もあったけど、どうにか学期を生き延びたことを祝福したい。

CEU 第7週

授業期間が始まって第7週。前回の投稿から色々あったこと、思ったことをつらつらと書いていく。

CEUではFall, Winter, Spring Termと学年歴が3つの学期に分かれているので(正しくはそれぞれをsemesterならぬtrimesterと呼ぶのだが、大多数の学生・教員は面倒くさいのでsemesterと呼んでいる)、一つの授業は12週間ある。

第7週ということは既に半分を過ぎているということだ。そして、それは同様に中間試験を意味している。試験といっても、この学部はテストではなく、レポートが課せられる。少なくとも大学院レベルの人文社会科学なのだから、記述式や口頭でのテストでは測れない。授業の文献に基づいて設定された問題に回答する形で1000-1500字程度で書く。

授業と文献を読む時間の間を見つけて早く書き始めようと思っているのだが、そもそも授業で課せられる文献すらも満足に読めていないので、まだ書き始められていない。

学部時代、レポートを書くことは実は結構好きだった。自分の考えたことを文献に照らし合わせながら、図書館を行き来し、本に線を引いたり付箋を貼ったりしてまとめたことを基に自分の文章を編み上げていく。卒論を書く経験をしていない自分にとっては、ちょっとした探検のようだった。今回のレポートもそんな感じでやっていければいいのだけど。

* * *

授業では中間レポートの他に大体が文献をまとめたプレゼンテーションを一回か二回やることが義務付けられる。

今までに二つの授業でプレゼンをした。学術的なプレゼンを英語でやることは初めてだったので、緊張したが普段使う言語が英語なので、意外とそこまで緊張せずにできた。日常的に授業内の雰囲気がかなりオープンで、間違えたところで否定もしないし、何かしらの建設的な議論につなげることがなされているから、学生が発表者でも萎縮させないのだろう。日本の授業の雰囲気とはかなり異なる。「生意気」みたいな扱いをされることはない。

特に二つ目のプレゼンでは学生が4人しかいないので、ディスカッションを取り入れながらそれなりに上手くできたと思う。

ちなみに、他の学生たちのプレゼンを見るというのも色々面白い。とにかく発表することに慣れている学生がほとんどで、デザインも凝ったものが多い。

残るは学期最後の最終プレゼンだが、それはまた近くなったら考えればよいし、今回のプレゼンはいい練習になったと思う。

* * *

二つ目のプレゼンのテーマは自分の関心の環境に関するものだったので、議論が楽しかった。

特に、インドからのPhDの学生が出した例が興味深かった。

インドの環境問題においては大企業の二酸化炭素排出が主な原因なのだが、ドイツからの環境団体がインドに来ては、肉食による二酸化炭素を問題視して「啓蒙」活動を主なっているというのだ。一方、インドではカーストとヒンドゥー教の実践において、そもそも肉食をするのはカーストの低い一部の人たちでしかなく、それが西欧的なベジタリン=進んだ考え方という前提と相いれないというのだ。(この話は自分で調べたわけではないので詳しい人がいれば適当に教えてください。)

この例自体が興味深いのと、環境問題において独占的な西洋的な視点(主に環境保護を唱え始めたのは西洋の考え方である)を脱構築しながら、環境保護をしていかないといけないかということが明らかになった。少し話を実践的な方面に進めると、人類学者が環境問題においていかに有益な役割を果たすことが出来るのかが分かる。

ここら辺の話も取り入れながら修論は進めていきたい。

* * *

一つの授業では以前も書いたが、研究計画書を書くために社会科学の理論を学びながら、研究計画書を徐々に進めていく。日本で開講されている授業では「~学研究法」の概念に近い。(日本の授業名は内容と一致しないことが多い)

この授業だけはMAの学生全員(32人)で受ける。このような状況になったときに相変わらず人類学や社会学が面白いのは、各々のテーマが一つとして同じものがないということ。特に修士の学生は自分の出身国での事柄をテーマにすることが多いので、地域もかなり広がって、聞いているだけでおもしろい。

ただ、最近の傾向というものはあって、ソーシャル・メディアや医療系、移民はやはり人気。ちなみに環境系のことをやるのは自分しかいなくて少し驚いた。

この授業の終わりまでには最終版の研究計画書を提出する。研究者を育てることに焦点を当てていることがよく分かる。

自分は二年のプログラムなのでまだ余裕はがあるが、一年のプログラムの学生は切迫感がある。しかし、とりあえずアイデアを発表するだけで、方法論も詳しいテーマもまだ全然決まっていない一年のプログラムの学生もいるので少し安心感がある。

* * *

最後にキャンパス移動の記録。

がらがらだったキャンパスも徐々に教室にごみ箱が設置されたり、ヒーターやパソコンが大量に山積みになっていたり、飲み物の自動販売機が備え付けられたりしてきた。あと、汚かった灰皿が撤去されて、3mくらい離れた場所に新しい灰皿が設置されたりした。

オーストリアの教育組織(?・OEAD)の人が来て、奨学金や研究資金の説明をしてくれた。ただし、CEUの学生としてこれに申し込みができるのは正式に単位制度がオーストリアのものとなる来年9月22日からだそう。

A17 地球の歩き方 ウィーンとオーストリア 2019~2020

- 作者: 地球の歩き方編集室

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド・ビッグ社

- 発売日: 2018/11/15

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

CEU第4週

大学が始まって第4週の金曜日の夜、僕はOszkarというシェアライディングに乗りながらこの記事を書いている。

OszkarはUberの長距離版のようなもの、ハンガリーでは公共交通機関があまり機能していないために、このやや法的に、そして安全面でグレーな移動手段が普及している。サイトで自分の行きたい区間と時間を選ぶといくつか選択肢が出てくるので、運転手とマッチングできれば、集合場所に行って乗せてもらう。到着すれば、現金を渡して別れる。

今乗っているのは、実は今月になって3回目の運転手だ。大きなバンに運転手を含めて8人乗せて高速道路を130km/hで走っている。この人は毎週金曜日にウィーンからブダペストを通って、ハンガリーの東側の街ミシュコルツ(Miskolc)を通り過ぎて、スロバキア国境の村まで運転する。多分合計で7時間くらい運転している。しかも日曜日になればまたウィーンまで逆の順番で帰るのだ。おそらくウィーンで仕事をしているが家族がハンガリーの村に住んでいるのだろう。自分なら絶対やらない。家族をウィーンに呼んで一緒に住むだろう。仮に父母がいたとしても最大でも月1回帰るといったところだろう。

この実家にめっちゃ帰るという現象は、ハンガリーに特徴的なのか、逆に日本の家族が疎遠(独立志向)なのか、あるいは自分がたまたまそういう家族なのか(千葉で大学に通っている時には名古屋の実家には年3回くらい帰っていた)、あるいはハンガリーでたまたまそういう家族と会うことが多いのか、といろいろ考えることが多いが、平均してハンガリーではより一般的だと思う。

僕がこれをしているのはパートナーに会うため、彼女の実家に行くためだ。9月はほぼ毎週末ブダペストの寮と彼女の実家を往復している。金額は片道2500-3000HUF(1200-1600円くらい)なので対したことはないが、3時間という時間がきつい。おまけにハンガリーの道路は凸凹が多く、ドライバーの運転も日本より荒い+マニュアル車なので乗り心地が悪い。ちょうど今高速から降りて街に入ったからさらに悪い。タイプミスがあったらそのせいだ。しかも、毎週授業のための勉強がきつい中で金曜が奪われるのはきつい。そんなこと言ったって会うために行っているのだから仕方ない。

わざわざ毎回時間と金額を予約して、現金で取引するのは効率が悪すぎる。あとこんな個人の自動車ばかり走っていたら環境に悪い。これはハンガリーの政府や企業がインフラに初期投資しないから起こることで、日本や西ヨーロッパのような鉄道・バスシステムが整備されれば、解決する話。初期投資しないから政府や交通機関にお金が入らない、そしてさらに公共交通機関への投資が遅れるという悪循環。

と、ここで既にOszkarのことだけで1,000字以上書いているので(笑)、ここら辺で大学の話題に移りたい。

大学は第4週目だった。全てのオリエンテーションも終わり、本格的な授業が開始されたという感じだ。

まだ授業の登録期間ではあるが、学生はほとんど履修科目を決定している。

履修は第一週から始まったアカデミック・ライティング(これは今週が最後の授業だった)と、必修科目が3授業8単位+選択科目が2授業6単位。このように書くと大したことないように思えるが、授業数と単位が比例していないことからもわかる通り、4単位の授業がある。4単位ということは、休憩をはさんで3時間の授業があるということだ。その分課題の文献の量も多いし、求められることも多い。

平均すると一つの授業で大体一回に50-100頁の文献が与えられる。つまり単純計算で250-500頁というわけだ。それを踏まえて、オンライン上または授業中のディスカッションに参加することが求められる。

今のところ英語力の足りなさを実感するほど、ぎりぎり追いつかない感じだ。いや、ぜんぜん追いついていないかもしれない。クラスメートに聞いてみたら、やっぱりきついらしい。そんなこと言ったって彼ら彼女ら授業中めっちゃ発言するけどね…。ちなみに他の学部でも同じように相当な量の課題が出ているようだ。ジェンダー・スタディーのプラグラムのジョージアからの学生は「教員は私たちがその授業しか受けていないみたいに課題を出す」と笑い、政治学(多分)のスペインからの学生に「まだ課題読み切れてないんだよね」と話すと「誰も終えてないよ」と言われた。まあ、みんなそうなのか、じゃあまあ…。

英語力はもう少し鍛えておいた方が良かった感がある。入学の条件はTOEFL87点を自分は上回っているけど、いや全然足りないですわ。

ただし、いいことも沢山あった。

アカデミック・ライティングの授業が終わるというので、教員と一対一のconsultation(相談)をした。

アカデミック・ライティング・センターのページから開いている時間を予約して、オフィスに伺う。

図書館の前の明るいオフィスで相談をした。

丸いテーブルと椅子にオレンジ色のデスクライト。「ウィーンでの住む場所は決まった?担当教員を考えている?」などと関係のない会話から始まって、自分のライティングについていろいろと意見をくれた。

ライティングは(も)あまり自信がないのだけど、いいところを的確に拾い上げてくれると同時に、納得するような説明の仕方で自分に足りない部分を指摘してくれて、建設的だった。

「ライティングの形式は少し置いといて、もう少しあなた自身の声、あなたが何をどんな論理で考えているのかを文章の中に入れたほうが良い」というアドバイスはとても新鮮に感じられた。

どうしても一対一のconsultationというと、緊張してしまう部分が自分の中にはあるが、このような雰囲気だと何度でもしたい感じ。

クラスメートや他の学生は教員のオフィスアワーにアポイントを取って、どんどん会いに行っている。学部の先生もとても優しい雰囲気で、同じように相談に応じてくれるのだろうか。

日本の教育の中で育った自分は、教員や誰かとの一対一の相談、面接というのは「怒られる」「間違いを指摘される」などネガティブなイメージが強く、自分の中でもそれが内面化されていて自分からはオフィスアワーに訪ねたことはまだない。一人の教員がDoodle(日程調整フォーム)を作って予約を入れるようにメールを送ってくれたので来週には一つ入れてみた。

それにしても、あの、日本の教育の仕方は良くないと思う。相談なんかしたもんなら、やり込められる感じ。潰しておいて、這い上がってなんぼみたいな。本当に良くない。

日本でも研究室によって色々あるのだろうけど、CEUのこの雰囲気の中で自分のプログラムを遂行できるのだと思うと、それだけでも価値があったなと思う。

相談といえば、授業の一つに研究とは何かみたいな文献を読みながら、自分の研究について考えて最終的には研究計画書を書くことを目的にするものがあるのだが、大体いつもペアやグループになって相談・意見交換をする。

ある時にはテーマごとにグループになるとのことだったのだが、自分の関心(=環境)に近い学生がいなかったため、PhDの学生TAとペアになった。(ちなみに学生のテーマとしてはメディア、ヘルス、グローバリゼーションなどが多かった)

パレスチナ出身の彼は、パレスチナにおいてイスラエルの植民地支配によって失われたオリーブ農業のエコロジカルなローカル・ノレッジをテーマにしている。自分の研究計画書に書いてあることにも造詣が深く、的確な指摘をくれた。

良い部分をちゃんと言語化して教えてくれる。そしてもちろん否定はしない。「ここが欠けているよね。でも、それはこの授業で学んでいくことだから問題ないよ。」と言ってくれた。こういう優しい方法で指摘されると「自分は憐れまれているのではないか」と変に疑ってしまうのだが、そんなつもりはないのだろう。

「Now, you are in the right place.」(今、君は正しい場所にいる)と言ってくれたことが嬉しかった。

***

今週は授業の数が少ないとはいえ自分の能力と課題を終わらせるための時間が足りないことが明らかになった週だった。

本格的に始まった中で自分の課題を実感するとともに、やっぱり来てよかったと思っている。

自分の考えや気持ちを整理するためにも毎週末に一本くらい記事をかければ良いのだけど、どうだろうか。結局金曜Oszkarの中で書き始めたこの記事も翌週の火曜になって終わらせているのだけど。